Окончание (часть первая, часть вторая)

Мы уже слышали, что ря́сны были одним из наиболее распространённых древнерусских женских украшений и выглядели как подвески, которые крепятся или к головному убору, или к части головного убора — очелью.

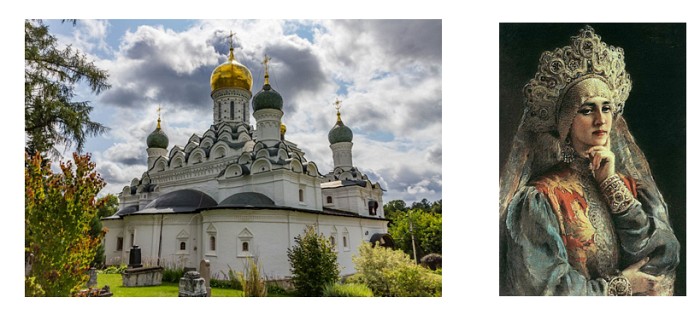

Красивое слово «очелье». Что это такое? Обратясь к словарю В. И. Даля, прочтём ещё одно красивое слово, которое не могут не знать любители русского зодчества. В. И. Даль: «Оче́лье, (мн. ч. очо́лы) это пере́д кокошника». Позвольте поступить, как и в предыдущей части статьи, где мы говорили о ряснах: разместить рядом с фотографией храма изображение женщины в кокошнике.

Никольский храм (1667) села Николо-Урюпино изобилует архитектурным украшением под названием кокошник. Главы этого храма просто усыпаны ими. Но позвольте заметить, что кокошник может быть только один. Три, пять, шесть и т. д. кокошников на женской главе не только не украсят, но обезобразят её. И потом, кокошник должен быть вверху главы. На шее или на груди он неуместен. Однако на храме кокошники помещены внизу глав. Могут ли в таком случае эти каменные полукружия называться кокошниками? Может ли быть кокошник под главою?

Всё становится на свои места, и кокошник занимает положенное ему место, если считать главами скаты над алтарями, что называются конхами. Я вновь подхожу к мысли о разделении храмовых глав на мужские и женские. Первыми являются те, что высятся над храмом, а женскими — над алтарными полукружиями. В таком случае полусфера над апсидой должна быть названа очельем, или той покрывающая женский лоб тканью, что названа В. И. Далем пере́дом. У Никольского храма их три.

Спрашивается, зачем называть очолами то, что имеет название конх? Зачем мудрить? К тому же храмовые очолы разделены с кокошниками многометровыми расстояниями. К тому же очол у Никольского храма три, а кокошников гораздо больше… Но раз уж взялись архитекторы сравнивать храмовые украшения с женскими, давайте сравнивать до конца, а именно, разделять в храме мужские и женские главы. Последние не имеют куполов и завершаются полусферическими конхами-очолами, и, как правило, не имеют крестов. Их вид говорит о зависимом положении от мужских глав, но (и это очень существенное «но») они расположены над главными частями храмов — алтарями. Это я говорю в предупреждение феминистических восклицаний об ущемлении женских прав в предлагаемом мною условном разделении мужских и женских глав в храмовой архитектуре. Отводимое женским главам назначение — покрывать важнейшую и, можно сказать, сердечную часть храма, можно ли считать унижением? Напротив, это великая честь.

Слово «кокошник» я знаю со школьных лет, а вот слово «кокош», от которого оно происходит, узнал из церковнославянского Евангелия. Иерусалиме, Иерусалиме, избивый пророки и камением побиваяй посланные к тебе, колькраты восхотех собрати чада твоя, якоже собирает кокош птенцы своя под криле, и не восхотесте! (Мф. 23:37) Эти слова Господа возвращают нас к толкованию 44-го псалма святыми Афанасием и Иеронимом. Помните? Предста́ царица одесну́ю Тебе в ризах позлаще́нных оде́яна преиспещре́на (Пс. 44:10). Святитель Афанасий Александрийский († 373) толкует: «Царица есть Церковь, как уневещенная великому Царю, а стояние одесную означает честь, какой сподобится в будущем веке, и разноцветные ризы ее — вера, надежда, любовь. Но у нее есть и другая светлейшая риза — Сам Христос. Ибо сказано: ели́цы во Христа крести́стеся, во Христа облеко́стеся (Гал. 3:27)».

Так вот, исходя из слов Христа, храм можно сравнить с кокошью. Иисус Христос, словно кокош, собирает Своя птенцы, вернее, тех из них, которые хотят быть собраны. Храм это также собрание верующих под крылом Господа. Храм это и Царица в кокошнике, поскольку «Царица есть Церковь, как уневещенная великому Царю».

В русском языке имеются два слова для обозначения культовых сооружений — храм и церковь. Одно слово мужского, а другое женского рода. Есть ещё слово «собор», которым подчёркивается особый статус храма. Собором называется храм, или церковь, имеющие какие-либо преимущества перед другими. Например, кафедра (буквально, седалище для управляющего церковным округом, т.е. каким-то количеством приходов) делает храм собором, и в таком случае он именуется кафедральным собором. Или, как в нашем случае, Димитровский храм мы часто называем собором за его выдающуюся красоту. Так вот, слово «храм» исконно русское, родственное со словом «хоромы», а церковь — заимствованное слово, означающее в греческом языке «собрание через созыв» — екклеси́я. Во французском и испанском языках собрание верующих называется — еglise, а в русском, английском, немецком — церковь, church, кирха. Почему такая разница? Потому что повлияло латинское слово circus — круг. Но не об этом я хочу сказать, а о том, как нам называть Димитровский собор — храмом или церковью? Назвать собор храмом удобнее, когда мы хотим подчеркнуть его мужскую составляющую и видим его препоясанным ратником с мечом или монахом с чётками. А назвать церковью уместнее, когда хотим выделить в соборе женскую ипостась и видим собор Невестой, ожидающей Жениха, убранной и нарядной, и всё в своём доме (и внутренне, и внешне) имеющей убранным и нарядным.

В Священном Писании наряду с мужественными сравнениями собрания верующих (например, станите у́бо препоя́сани чресла́ ваша истиною, и обо́лкшеся в броня́ правды (Еф. 6:14)), есть множество женственных образов, относящихся к Церкви, например, ревную бо о вас Божиею ревностию: обручих бо вас единому мужу, деву чисту представити Христови (2 Кор. 11:2).

Выделение в храмовой архитектуре мужских и женских глав может показаться выдумкой, но взгляните на эти фотографии. На Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры и на Спасском соборе Андроникова монастыря хорошо видны и кокошники, и очолы на трёх алтарных апсидах, или женских главах храмов.

Церкви, как известно, обращены к востоку. Значит, восточные, или алтарные стороны храмов могут быть названы их лицами, а они, как мы предположили, имеют женский вид. Лицо храма — алтарь, и это лицо в таком случае — женское.

И всё же смущает наличие в храмовой архитектуре мужских и женских черт? (Закончу статью тем, с чего начал.) Да, смущает. Не должно такого быть. А вы знаете, его не будет. Оно временно, как временным является наличие мужчин и женщин, и как временным является сам храм. В сходящем с Неба святом городе Иерусалиме тайнозритель не видел храма. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его, и Агнец (Откр. 21:22).

Есть ли эволюция в природе? Я думаю, что есть. Она проявляется и окончательно проявится не только в том, что не войдет в него [Небесный Иерусалим] ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни (Откр. 21:27). Эволюция заключается также в том, что не будет после всеобщего воскресения ни мужчин, ни женщин, ибо, когда из мертвых воскреснут, [тогда] не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы на небесах (Мк. 12:25). Вот и мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда (2 Пет. 3:13). И ожидаем этого события, молясь Господу Богу в наших храмах.

Иерей Георгий Селин

Сайт «Ветрово»

2 июня 2020

Батюшка Георгий, благословите! Спаси Господи, ознакомился с Вашими статьями о храмовой арх-ре.

Соглашусь с Вашим выводом о том, что в конечном итоге Храма как места совершения жертв не будет, ибо в храме приносятся жертвы для искупления грехов, когда же зло будет упразднено и все грехи будут искуплены, тогда отпадёт необходимость и в жертвах и в Храме как в месте, в котором приносятся жертвы. Будет только Христос как вечная Жертва, который будет для всех спасённых Вечным Храмом. То есть часть функций храма будет в реальности «после» Страшного Суда уже не нужна, хотя поклонение Богу и соучастие в Его Бытии будет для всех жителей Нового Иерусалима, и в этом смысле Храм будет — и это будет Сам Бог. Так, говорится о том, что знание упразднится, а любовь нет:

«Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». (1Кор.13:8)

В сходящем с Неба святом городе Иерусалиме тайнозритель не видел храма. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его, и Агнец (Откр. 21:22).

Всё же позволю себе частично не согласится с Вашим выводом о том, что мужское и женское начало упразднятся также как и знание и пророчество,

«Несть мужеский пол ни женский» — это может быть сказано о неактуальности брачных уз и деторождения в мирском понимании этого слова, но вовсе не о упразднении пола, ибо Бог сотворил пол мужской и женский до грехопадения, и это было также «хорошо весьма», как и всё остальное творение, а ничего хорошего у Господа, как известно, не пропадает.

Сказано : «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою.» Если цари земные принесут в него славу и честь свою, то думается, что и добродетельные жёны и верные мужья тоже принесут свои добродетели, как украшения в Небесный Иерусалим, ибо это также слава святых. На случай, если меня попытаются обвинить в ереси, сразу хочу оговорится, что всё что я высказал относительно своего понимания рассматриваемых вопросов — это всего лишь моё скромное богословское мнение, не претендующее на истинность в последней инстанции.

Спаси Господи за статью!

«3:2. Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не

открылось, что будем. Знаем только, что, когда

откроется, будем подобны Ему, потому что увидим

Его, как Он есть.»

Радостно Вас слышать, Олег! Почти ничего не понимаю в архитектуре Храма, но когда бываю в Троице-Сергиевой Лавре, особенно в Трапезном Храме, думаю, как велик наш Бог, и человек, понимая Его Величие, воздвиг и украсил такие Храмы, и как любит Господь человека, если даровал ему такие способности: понимать Красоту и самому создавать красоту.

Надежда, спаси Господи, взаимно! Да я сам только учусь, это такая огромная область, храмовая архитектура, погружаться можно безконечно. Сейчас эта тема вообще на слуху, столько храмов строится. Дай Бог, чтобы эти труды были во славу Божию в первую очередь, ну и на пользу христианам.

Кстати, церковные реформы середины 17 века в Русском Царстве затронули и храмовую архитектуру, но я уже не уверен, стоит ли педалировать эту тему, накал и без этого велик.

Не знаю, Олег, стоит ли писать на эту тему. Спросите у отца Романа, но должно быть это интересно.

//Всё же позволю себе частично не согласится с Вашим выводом о том, что мужское и женское начало упразднятся//

Вы хотели бы навечно женщин в платочках оставить? Может, пусть в Царстве Небесном их снимут? :»

34 Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж;

35 а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят,

36 и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и СУТЬ СЫНЫ БОЖИИ, будучи СЫНАМИ воскресения.

(Лк. 20:34-36)

Нет, платочки то тут причём? Если все будут облечены во Христа, то какая же одежда мира сего может нам ТАМ пригодиться?

Просто я имею скромное мнение, что пол каждой личности останется, как одна из характеристик личности, данной этой личности Богом в момент его (её) сотворения. То есть мужчина всё равно останется мужчиной, а женщина — женщиной. Не выходя при этом замуж и не женясь, по слову Христа. Хотя я могу ошибаться.